MODEL PLAN

モデルプラン

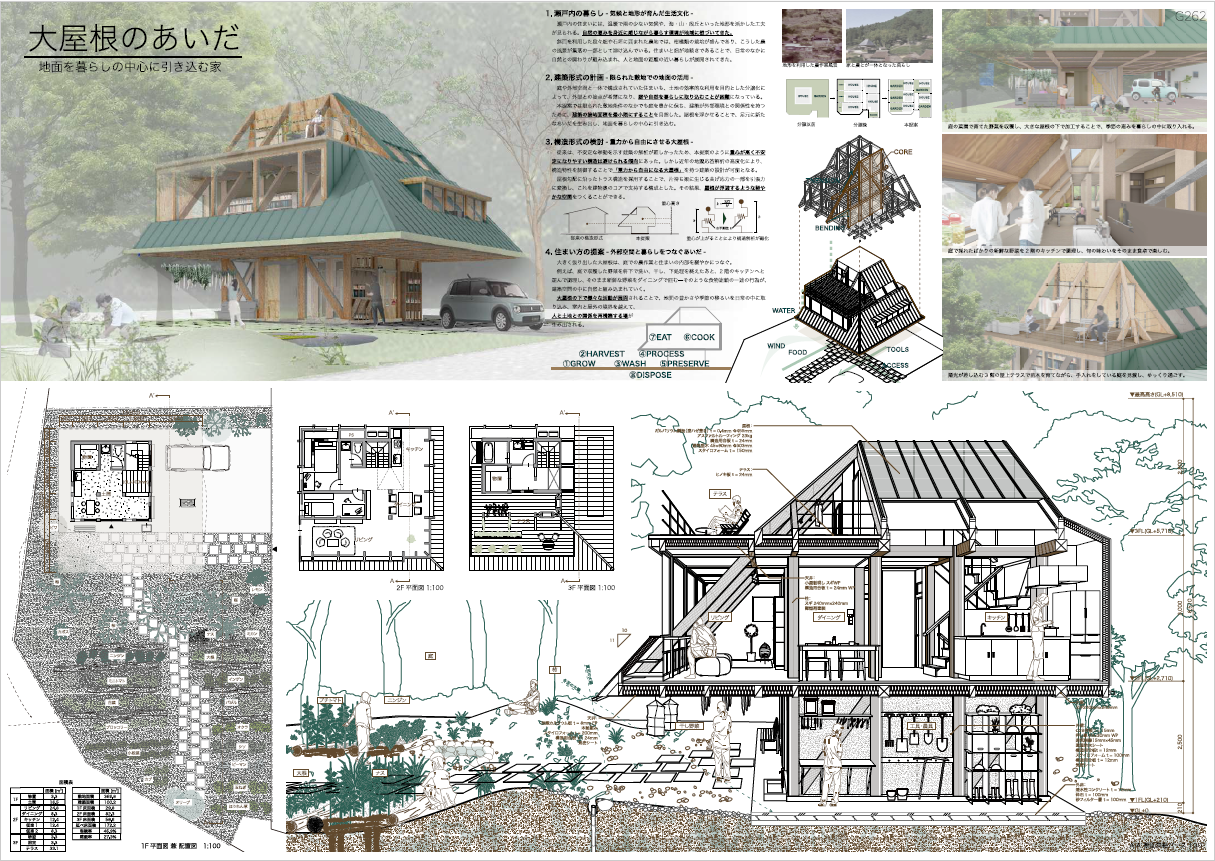

大屋根のあいだ

第1回「瀬戸内国際建築デザイン実施コンペ2025」学生部門 優秀賞

大屋根のあいだ

-地面を暮らしの中心に引き込む家-

1.瀬戸内の暮らし -気候と地形が育んだ生活文化-

瀬戸内の住まいには、温暖で雨の少ない気候や、海·山·段丘といった地形を活かした工夫が見られる。

自然の恵みを身近に感じながら暮らす環境が地域に根づいてきた。

斜面を利用した段々畑や石垣に囲まれた農地では、柑橘類の栽培が盛んであり、こうした農の風景が集落の一部として溶け込んでいる。

住まいと畑が地続きであることで、日常のなかに自然との関わりが組み込まれ、人と地面の距離の近い暮らしが展開されてきた。

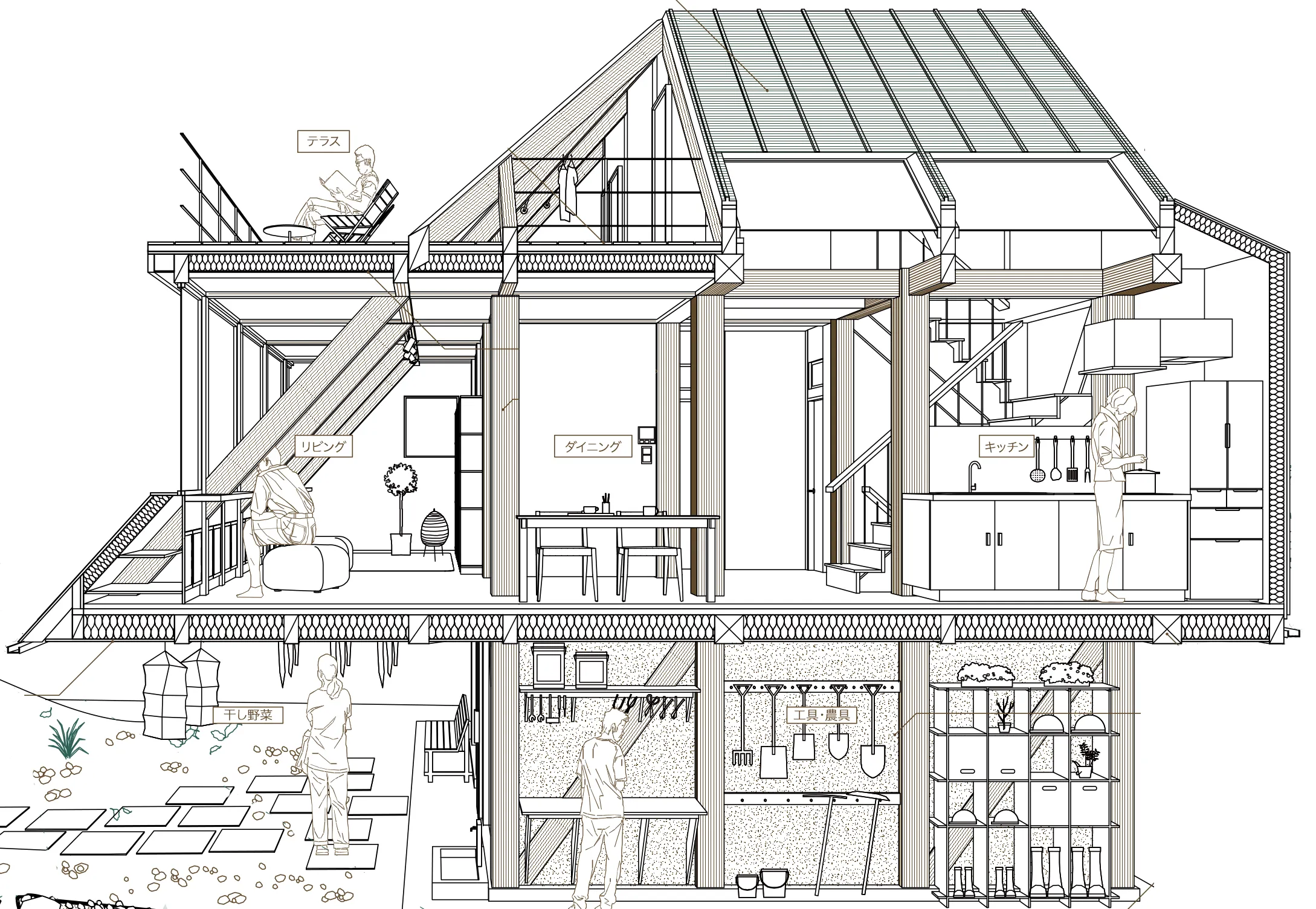

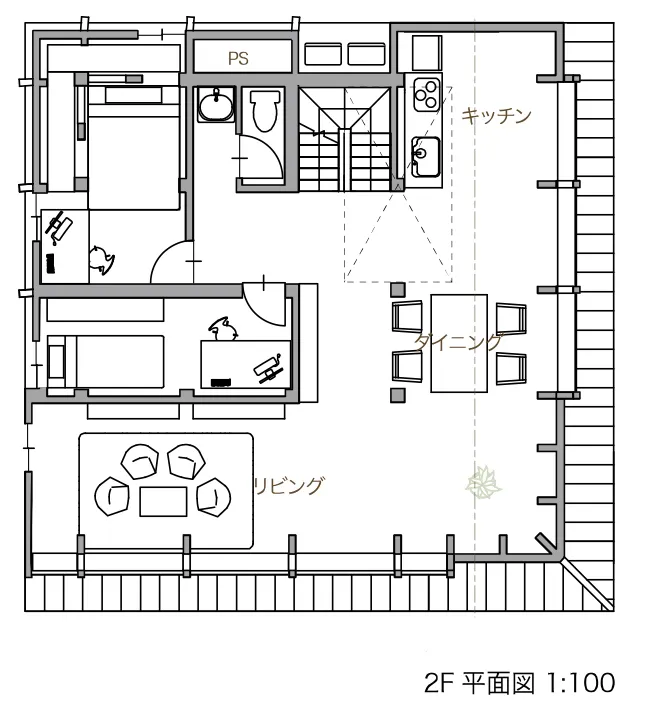

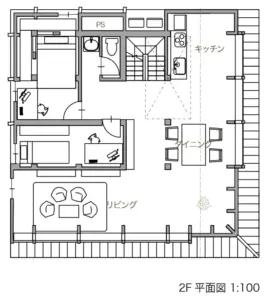

2.建築形式の計画 -限られた敷地での地面の活用-

庭や外部空間と一体で構成されていた住まいも、土地の効率的な利用を目的とした分譲化によって、

外部との接点が希薄になり、庭や自然を暮らしに取り込むことが困難になっている。

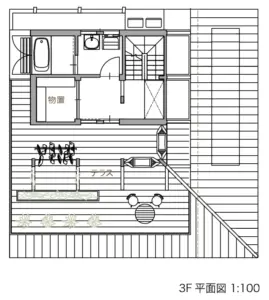

本提案では限られた敷地条件のなかでも庭を豊かに保ち、建築が外部環境との関係性を持つために、

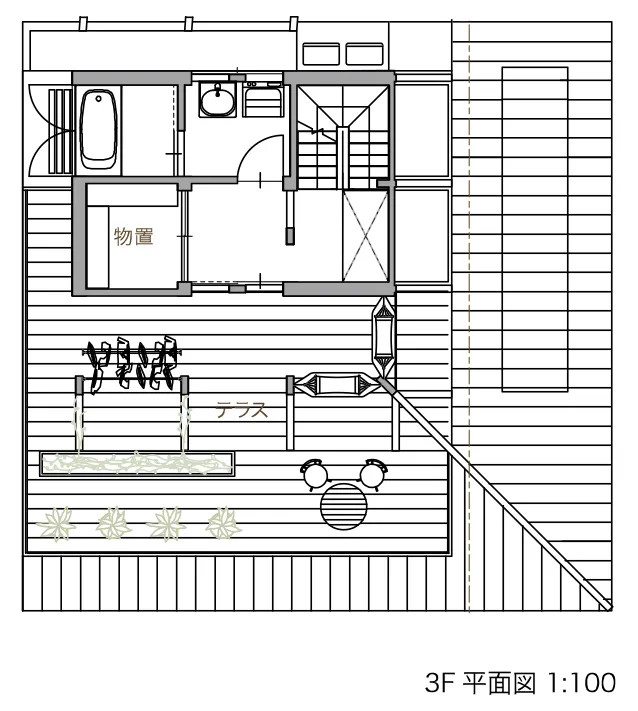

建築の接地面積を最小限にすることを目指した。屋根を浮かせることで、足元に新たなあいだを生み出し、地面を暮らしの中心に引き込む。

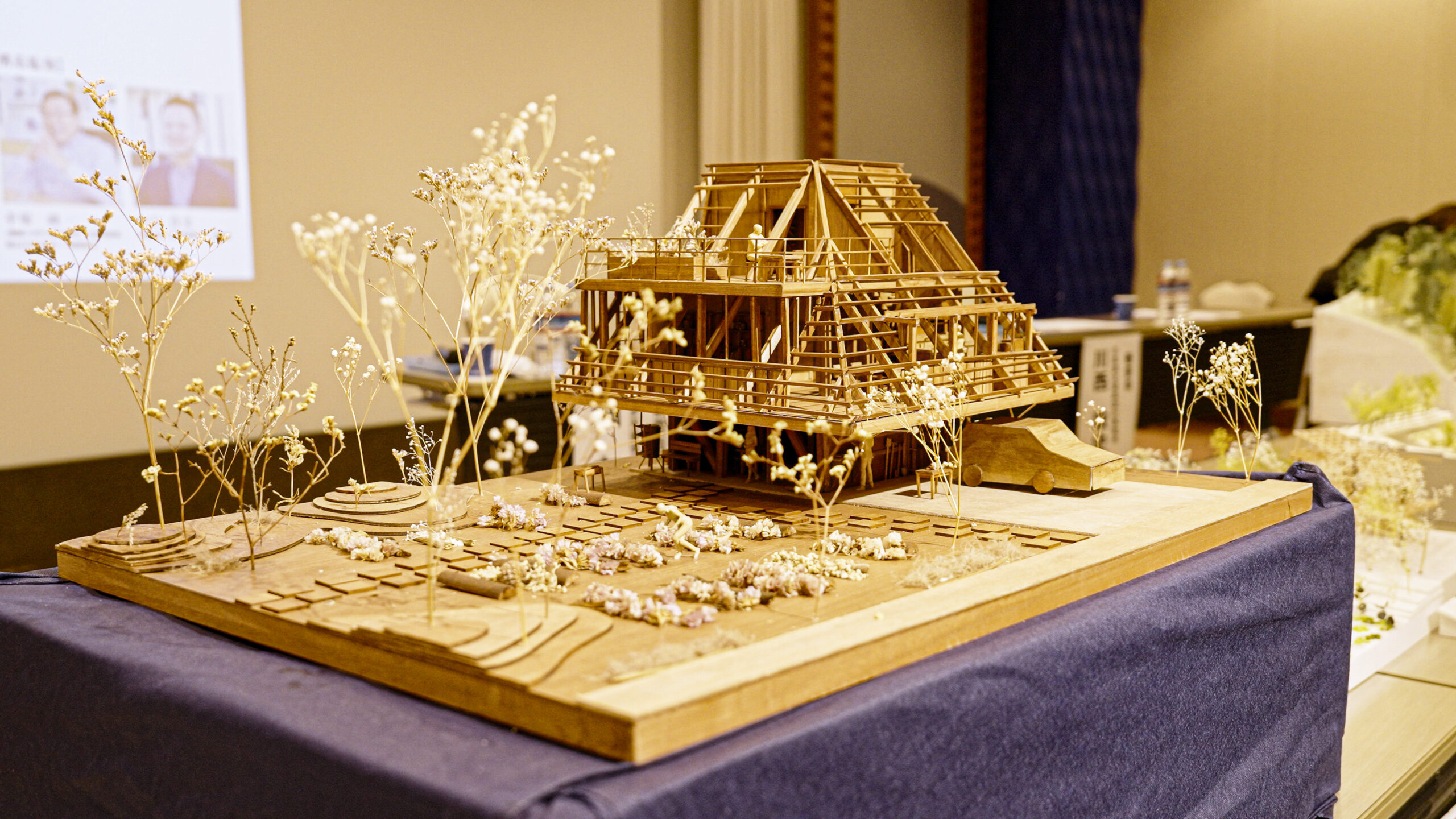

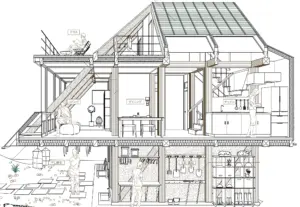

3.構造形式の検討 -重力から自由にさせる大屋根-

従来は、不安定な挙動を示す建築の解析が難しかったため、本提案のように重心が高く不安定になりやすい構造は避けられる傾向にあった。

しかし近年の地震応答解析の高度化により、構造特性を制御することで「重力から自由になる大屋根」を持つ建築の設計が可能となる。

屋根勾配に沿ったトラス横造を採用することで、片持ち梁に生じる曲げ応力の一部を引張力に変換し、これを建物奥のコアで支持する構成とした。

その結果、屋根が浮遊するような軽やかな空間をつくることができる。

4.住まい方の提案 -外部空間と暮らしをつなぐあいだ-

大きく張り出した大屋根は、庭での農作業と住まいの内部を緩やかにつなぐ。

例えば、庭で収穫した野菜を軒下で洗い、干し、下処理を終えたあと、2階のキッチンへと運んで調理し、

そのまま新鮮な野菜をダイニングで囲む―そのような食物連鎖の一連の行為が、建築空間の中に自然と組み込まれていく。

大屋根の下で様々な活動が展開されることで、地面の豊かさや季節の移ろいを日常の中に取り込み、

室内と屋外の境界を越えて、人と土地との関係を再構築する場が生み出される。